Nimphes, nappés

Nimphes nappes neridriades driades venez plorer ma desolation car ie languis en telle affliction que mes espris sont plus mort que malades

Circumdederunt me gemitus mortis: dolores inferni circumdederunt me.

Nimphes nappes neridriades driades venez plorer ma desolation car ie languis en telle affliction que mes espris sont plus mort que malades

Circumdederunt me gemitus mortis: dolores inferni circumdederunt me.

Wie du 1995 in deinem Stern-Einachserbüro endlich als erster in der Redaktion deinen Internetanschluss bekamst. Und dir als erstes irgendein Kaffeemaschinenfüllstand in irgendeiner kalifornischen Universität gezeigt wurde, auf dem Internet. Wie du das sofort euphorisch erzähltest. Und sie sagte: Was soll der Scheiss. Woraufhin du dich wahnsinnig vornedran fühltest. Weil du wusstest, was der Scheiss sollte und worauf er hinauslaufen würde. Und sie nicht. Du aber schon. Sie hatte recht. Und du nicht. Euphorie hat nie recht. Nicht auf lange Sicht.

Wie du neulich völlig geflashst davon warst, als sie mit ihrem simkartenlosen, am WLAN hängenden alten Iphone zu dir kam und dir zeigte, wo ich das Ladybug-Kostüm bestellen konnte, das sie haben wollte. Und du dadurch bemerktest, dass sie zu googeln angefangen hatte. Per Sprachsuche, die du ihr nie gezeigt hattest, weil du noch nie per Sprachsuche gegoogelt und wahrscheinlich zwar gewusst hast, dass es so etwas gibt, aber das war totes Wissen, irgendwo weit unten in der Geröllhalde des toten Wissens. Krass, dachtest du. Mit fünf! Wie toll ist das denn! Und warst wieder einmal euphorisch. Über das Internet und dass sich ein fünfjähriges Kind darin zurechtfindet. Du kriegst es einfach nicht mit. Euphorie hat nie recht. Google schon.

Wie du dich an viele Internetverrücktheiten nur noch erinnern kannst, wenn du dich anstrengst und nachdenkst, was damals so war. Hot or not, bei dem du bewerten konntest, ob jemand attraktiv oder scheiße aussah, dass da Menschen ihre Fotos hochluden, um ihre Gesichter bewerten zu lassen, und wie du dann allen 10 Punkte gabst, aus Trotz und dich super fühltest. Aber die Typen, die das erfunden hatten, hatten ziemlich sicher einen Millionendollar-Exit, und es war völlig egal, wie irgendjemand irgendjemanden fand. Oder dieses Eiswürfelüberdenkopfschütten, um angeblich auf irgendeine Krankheit aufmerksam zu machen, und wie das in deiner Wahrnehmung das erste war, bei dem diese ganzen C-D- und E-Promis, die sonst nur in der Gala oder in der Bunten vorkamen, sich bei etwas im Netz beteiligten – niemand ist zu blöd, um sich Eiswürfel über den Kopf zu schütten und dabei filmen zu lassen. Die dicken Hintern in Pellwurstleggins. Die Milchschaumfotos. Die Restaurant-Reviews auf längst nicht mehr existierenden Websites, selbst du hast welche geschrieben und dir Mühe gegeben, sie irgendwie "besonders" zu machen, dabei hast du da schon kapiert, dass es nur darum ging, Geschäftsideen mit so viel Content zu füttern, dass für irgendwelche Typen ein Exit möglich wurde. Diese Listicals auf Buzzfeed und weiß Gott wo noch, mit ihren Klickbait-Headlines. Und immer noch klickst du das an, wenn so etwas in deinem FB-Feed auftaucht. Oder diese Stampeden immer wieder. Dass sich plötzlich jeder bei dieser FB-Alternative anmeldete. Oder, jeder, der reden konnte, einen Podcast machen musste. Oder statt auf seinem Weblog zu schreiben bei Twitter war. Wie viele Leute dir abhanden gekommen sind dadurch. Plötzlich waren sie weg. Du hast sie noch vermisst, manche ziemlich lange, aber du hättest dich bei ihnen melden können, um sie zu fragen, wie es ihnen geht. Hast du aber nicht. Das Netz hat dich zu einem Konsumenten gemacht: Wenn du deinen Laptop aufklappst, erwartest du, dass alle da sind, und falls nicht, ist es eben so; wäre ja zu anstrengend, nicht alles delivered zu bekommen.

Wie du, wie alle anderen, irgendwann damit begonnen hast, ständig Updates von allem haben zu wollen. Weil es schließlich ständig Updates von allem zu geben begann. Die Frontverläufe in den Kriegen, bei der Verbreitung von Viren, in den Regionalzügen mit den 9-Ticket-Besitzern. Wie du, es hat ein paar Jahre gedauert, damit aufgehört hast, Texte darüber zu lesen, was das (die "Echtzeit", die "Live-Ticker") mit "uns" macht. Weil ja völlig klar war, was das mit uns macht: zu leuten, die ständig irgendwelche Klick-Zähler betätigen.

Wie du dich dennoch manchmal fragst, was "das alles" mit "uns" macht. Kognitiv, mental, emotional, moralisch, sozial. Irgendetwas MUSS es ja mit uns machen. Manchmal versuchst du dich daran zu erinnern, wie es war, bevor dir jemand den Kaffeemaschinenfüllstand in irgendeiner kalifornischen Universität gezeigt hat. Als du noch Zeitungen gelesen hast. Als du noch niemanden geliked, kommentiert, bewertet, blockiert hast. Als du noch nicht wusstest, was du tun solltest, wenn du mal 20 Minuten irgendwo saßst und keine Lust auf ein Buch hattest. Als du in Tokio standest mit einem Falk-Stadtplan, der dir nicht weiterhalf, weil es so irre mühsam war, die Schriftzeichen an irgendwelchen Blocks mit den Schriftzeichen im Stadtplan abzugleichen. Oder als du noch nicht wusstest, wie Creampies in Großaufnahme aussehen. Oder ältere Menschen bei mutueller Masturbation. Als du dich noch nicht bei Wikipedia darüber informieren konntest, was es über den "Anstandsrest" zu wissen geben könnte und du noch nicht googlen konntest, wo man ein Ladybug-Kostüm bekommt oder was Alberghi diffusi sind. Du bist sicher, dass das irre viel mit dir gemacht hat. Und mit allen anderen. Selbst mit denen, die immer noch nicht am Netz hängen, den Abgehängten.

Aber du kannst dich nicht einmal mehr wirklich daran erinnern, wie das Leben für dich war, ehe dir jemand den Kaffeemaschinenfüllstand in irgendeiner kalifornischen Universität gezeigt hat - wie es WIRKLICH war, in seinen Konkretionen.

Manchmal würdest du gerne wissen, was aus dir geworden wäre, wenn es das Internet nicht gegeben hätte. Und hättest gerne so einen Klon von dir, in einer Welt, in der es nie ein Netz gegeben hat. Nur, um das vergleichen zu können. Eine Art medialer alternative history.

Als ob ich mir das vorstellen könnte.

Unser Autor wagt eine Reise in die unterschätzte Welt der Bindestriche.

Unsere Autorin bekam früher jedes Weihnachten drei Bände einer Enzyklopädie geschenkt.

Unser Kolumnist hat zwei lustige Therapiestunden im Theaterhaus erlebt.

In ihrem Job sieht unsere Kolumnistin die absurdesten Tattoos und neuesten Schamhaar-Trends.

Durch Zufall stößt unser Autor auf Facebook auf Weine aus Kasachstan. Als das Paket zur Verkostung ankommt, erinnert die Verpackung jedoch eher an illegale Substanzen.

Nach drei Jahrzehnten Handreinigung ist unsere Autorin inzwischen stolze Besitzerin einer Waschmaschine. Doch diese streikt.

Der Dialog in Gesellschaften ist immer schwerer möglich. Das beobachtet unser Kolumnist auch auf seiner Reise nach Peru.

Nur einmal die Queen live sehen – dafür slalomiert unsere Kolumnistin durch die Massen der Jubiläumsparty in London. Auch wenn ruppige Irinnen um die besten Plätze konkurrieren, gelingt am Ende die historische Tat.

Sind Heuschrecken die neuen Kartoffelchips? Unser Autor hat in Asien den Selbstversuch gewagt.

Unsere Autorin ist aufs Land gezogen, dorthin, wo andere sonst Urlaub machen. Jetzt hat sie mit toten Tieren, eiskaltem Seewasser und einer von Bergen begrenzten Landschaft zu tun.

96 Ortsteile hat die Stadt. Unser Kolumnist bereist sie alle – von A wie Adlershof bis Z wie Zehlendorf.

Boomboxen sind das Hass-Objekt unserer Kolumnistin Doris Anselm.

Unser Autor hat über seine verheerenden Dating-Erlebnisse als 60-Jähriger geschrieben. Seither teilen viele ihre Erfahrungen mit ihm.

Die Idee des Menstruationsurlaubs ignoriert die Lebenswirklichkeit aller Menschen, findet unsere Autorin.

Einfach mal als Batman verkleiden? Was auf den ersten Blick bescheuert erscheint, wird, wie unser Kolumnist herausgefunden hat, sogar von Psychologen empfohlen.

Erstaunlich oft passt das Outfit unserer Kolumnistin exakt zum Inhalt ihrer Glases – etwa, wenn sie in korallfarbenem Kleid Rosé trinkt.

Während im Nebenzimmer Umzugskartons gepackt und Poster abgerissen werden, fragt sich unser Autor: Müssen sich Eltern und Kinder denn wirklich trennen?

Unsere Autorin singt für ihr Baby, damit es sich beruhigt. Bis sie sich fragt, ob das Lied «Drei Chinesen mit dem Kontrabass» rassistisch ist.

Unser Kolumnist steht in einem offenen Dialog mit seinem Knie.

Unsere Kolumnistin Sonja Gibis hat eine Sonnencreme zum Interview getroffen und erfahren, welcher Skandal 1946 ihre Karriere förderte.

„Der Teufel hat einen verdammt langen Schwanz!“ Unser Autor schreibt heimlich Nachrichten von fremden Telefonen.

Unsere Autorin Jagoda Marinić wollte mal zur Bewegung der Woken gehören – heute distanziert sie sich von ihr.

Der Automat beim Discounter spuckt zwei Brötchen aus, obwohl nur eines gewünscht war. Muss man trotzdem beide kaufen? Für die Antwort zieht unser Moralkolumnist Immanuel Kant zu Rate.

Vor 40 Jahren hieß es noch „Real Men Don’t Eat Quiche“. Doch unsere Kolumnistin weiß: Heutzutage essen auch Männer gerne den herzhaften Kuchen.

Wie so viele rennt unser Autor regelmäßig ins Fitnessstudio und fragt sich, warum er sich das Abmühen zwischen Poser*innen und Hantelbänken eigentlich antut.

Schluss mit dem Kuchen-Shaming, fordert unsere Autorin.

Existiert die Sonne wirklich? Solche Fragen können wir letztlich nur mit unseren Sinnen beantworten, meint unser Kolumnist.

Bei unserer Kolumnistin nagt langsam aber sicher die Wut am Pfefferkuchenhaus.

Unser Autor meint: Anstatt existenzielle Konflikte zu lösen, hat man neue geschaffen.

Ob in Berlin, Hardau oder in Baden: Unsere Autorin fällt mit ihren Cowboy-Boots überall auf.

Beim Hamburger SV frühstücken die Spieler schon gemeinsam, beim VfB Stuttgart wohl bald auch. Unser Kolumnist hakt nach.

Unsere Kolumnistin hat auf die Frage, wieso sich Herr und Frau Schweizer so gern über Dinge aufregen, eine Antwort gefunden: Sie liegt im Bundesbrief von 1291.

Unser Autor ist Österreicher, seine Eltern stammen aus Afghanistan.

Unsere Autorin ist eine Expertin für klassische Musik. Doch schon von ihrer Jugend an hat sie eine heimliche Faszination für Heino

Unser Kolumnist schwärmt von Pinot-noir-Rotweinen aus dem Elsass.

Vor 50 Jahren soll der Döner in Berlin erfunden worden sein. Eigentlich kein Grund zu feiern, findet unsere Kolumnistin.

Unser Autor hält seit seiner Jugend zum Hamburger SV.

Wer Kinder hat, hat Essensreste. Damit die nicht im Müll landen, isst unsere Autorin Christiane Börger sie selber auf.

Marathon-Depression? Unser Kolumnist weiß nicht, was das sein soll und hat einen Rat: Einfach weiterlaufen.

Früher hat unsere Kolumnistin sogar noch mit Wehen Fußball geschaut. Spätestens in der Pandemie aber ist etwas zerbrochen. Ein Trennungsbrief

Unser Autor erinnert sich an eine Nacht, in der er das Problem war.

Die körperlichen Veränderungen nach der Geburt sind für unsere Autorin kein Grund zum Feiern.

Je mehr sich unser Kolumnist bemüht, ungewollte Newsletter abzubestellen, desto mehr davon bekommt er.

Unsere Kolumnistin Marie Minkov ist die Carrie Bradshaw, die wir uns immer gewünscht haben.

Whatsapp-Gruppen sind die Pest? Unser Autor liebt sie.

Unsere Autorin ist 20 Jahre alt und die Klimakatastrophe beschäftigt sie sehr.

Unser Kolumnist hält Geld für Obdachlose bereit – und nachfolgenden Damen die Tür auf. Recht machen kann er es seiner Umwelt trotzdem nicht.

Unsere Kolumnistin lebte friedlich mit einem Wespenschwarm Wand an Wand. Dann kam der Sturm nach Brandenburg.

Unser Autor hat für den "Tatort" am heutigen Sonntag nicht nur Lob über.

Unsere Autorin ist Ur-Schwäbin, aber ihre Kinder sprechen reinstes Hochdeutsch.

Man sollte keinem Klub beitreten, der Leute wie einen selbst aufnimmt, findet unser Kolumnist.

In der letzten Kolumne der SEXTROLOGY-Reihe berichtet unsere Kolumnistin vom besten Sex ihres Lebens.

Unser Autor hat keine Lust auf Weihnachtsfeiern und auf Verabredungen zum Lunch.

Unsere Autorin hat keinen Bock mehr auf verkrampfte Partys, peinliche Spiele und spießige Menschen, zu denen sie nett sein muss.

Unser Kolumnist hat sich ein Happy End ausgedacht.

Unsere Kolumnistin weiß, was sie möchte.

Unser Autor ist am Freitag am Deich in Wesel-Büderich spazieren gegangen und hat gesammelt.

Unsere Autorin meint: Free the boobs

Ständig helfen Menschen unserer Kolumnistin, ohne dass sie danach fragt. Das ist übergriffig und unangenehm.

Unser Kolumnist schrieb diesen Text am Muttertag.

Whatever happened to Queer Happiness?: Ein Essay von Kevin Brazil in Granta Juni 2020, im Herbst 2022 erscheint bei Influx Press ein Band mit demselben Titel.

Gute Frage, dachte ich.

Als ob ich die leiseste Ahnung hätte, was Queer Happiness ist. Und wo sie abgeblieben ist.

Manche meiner Urteile belasten sich nicht mit Erfahrungswissen. Zu ihnen gehört auch, dass Queersein anstrengend ist. Etwas Kompliziertes, bei dem es viel um Identität geht, um Erkannt- und Angenommenwerden, um Verletzungen und den Widerstand gegen die Menschen und Umstände, die sie einem zufügen. Eher selten um Happiness.

Vermutlich liegt das daran, dass mir Queerness nur durch Diskursmühlen gedreht begegnet. Ausufernde Twitterthreads, Taxonomien, Pronomen, Definitionen, umständliche Sätze, Semantikschlachten. Als säße man am Rande eines Spielfelds, auf dem Leute gegeneinander anrennen, und man hat keine Ahnung, worum es eigentlich geht.

Wenn ich dabei zu lange zusehe, werde ich mürbe. Und vergesse, dass queere Menschen – wie andere auch – sicher nicht ununterbrochen darüber nachdenken, was und wer sie sind, ob man sie richtig, falsch, genügend wahrnimmt. Sondern dass sie essen, trinken, feiern, Sex haben, schwimmen, rausgehen, weil draußen die Sonne scheint.

Kevin Brazil allerdings hat denselben Eindruck wie ich, obwohl ihm anders als mir die Empirie nicht fehlt. Er hat ihn aus ähnlichen Gründen: In dem, was und wie medial über Queerness erzählt wird, ist Happiness ausgelöscht.

„That to be gay is to be defined by suffering is the premise of the baroque symphony of trauma that is Hanya Yanigahara’s A Little Life (2015) as much as the solo recital of shame that is Garth Greenwell’s What Belongs to You (2016). To be gay is to be suffer among Puerto Rican New York in Justin Torres’s We the Animals (2011), among the Vietnamese-Americans of Ocean Vuong’s On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019), among affluent Nigerians in Uzodinma Iweala’s Speak No Evil (2018) and in Communist Poland in Tomasz Jedrowski’s Swimming in the Dark (2020).“Es geht nicht nur um schwule Männer und nicht nur um Romane, so verhält es sich auch in „Alison Bechdel's memoir Fun Home (2006), In the Dream House (2019) by Carmen Maria Machado, Difficult Women (2017) by Roxane Gay, The Lonely City (2016) by Olivia Laing“. – Überall: „Queerness produces isolation“.

An dieser Stelle könnte Brazils Essay über die thematischen Verengungen, die er beobachtet, herummuffen, sich darüber beschweren, wie viel Leiden und wie wenig Happiness es in queeren Romanen gibt. Von denen könnte man schließlich erwarten, dass sich in ihnen queere Identität nicht so anhört, als wäre sie eine Bürde.

Das macht Brazil aber nicht – auch wenn ihn das Unhappiness-Klima in queeren Romanen zu nerven scheint. Stattdessen geht er einem abgründigeren Gedanken nach: Möglicherweise liegt es an den Spielregeln und Konventionen, die für autobiografische Texte gelten, dass in ihnen queere Menschen so leidend wirken.

Der Grund für das Fehlen von Happiness

„lies less in their queer content, but in their autobiographical form. (...) Autobiography isn’t wedded to unhappiness, but it has been having affairs with misery ever since Augustine’s Confessions. (...) The fate of queer writing that touches on autobiography has been to be forced, by reasons of the form and the world in which it is written, into the confession of unhappiness. (...) Autobiographical writing is a way to cope with suffering by creating, in writing, a self that has survived. But that self is created only insofar as it has suffered. (...) Stories that individualise by detailing unhappiness, have the power of a certain kind of resistance, but it’s a resistance built into the structure of domination itself. That’s why after a while all the stories of queer suffering strangely start to sound the same, as if beneath a thousand melodic variations you realise they have all been written in the same key. These stories are not nearly as individualizing as they claim to be, because they all purchase their individuality by the scale of their suffering.“

Das alles habe queeres autobiografisches Schreiben übrigens mit dem von cis-Autoren gemein:

„There is nothing in terms of literary form that the Chris Kraus’s of the world are doing that wasn’t done as early as the 1960s by those nadirs of male heterosexuality John Updike, Philip Roth, and Norman ‘fugging’ Mailer.“

Stimmt, dachte ich. Gleich danach fielen mir Knausgård und Carrère ein, die beiden Autofiktions-Champions, die ich in den letzten Jahren manisch gelesen habe. Bis sie mir auf die Nerven zu gehen begannen. Weil sie mir nur noch wie One-Trick-Ponys vorkamen – zwei Schmerzensmänner, die ständig an den Gitterstäben ihrer Identität rütteln. Nach vielen hundert Seiten möchte man erschöpft in Deckung gehen und ihnen Lebensratschläge zukommen lassen. Geht doch mal raus. Wenn es so krass ist, Knausgård oder Carrère zu sein, könntet ihr doch damit aufhören, Knausgård und Carrère zu sein. Undsoweiter.

(Wahrscheinlich empfinden Therapeuten bei manchen ihrer Klienten ähnlich: Lass doch mal gut sein, das gibt’s doch nicht, dass du immer noch dieselben Geschichten erzählst.)

(Das Angepisstsein von Carrères Exfrau von Yoga. Weil er darin seine Leidenskünstlershow aufführt. Und dabei so und so oft nicht die Wahrheit sagt.)

Aber selbstverständlich habe ich mich bei diesen beiden nie gefragt: Whatever Happened to Male Heterosexual Happiness? Schon, weil ich aus meinem eigenen Leben weiß, dass es sich nicht in den Autofiktionen erschöpft, in denen es sich auslegt.

Andererseits: Whatever Happened to Male Heterosexual Happiness?

Fragen wird man ja dürfen.

Abschweifung, geh weg.

Vielleicht, sagt Brazil,

„it isn’t possible to write about happiness at all. ‘Le bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches,’ wrote Henri de Montherlant. ‘Happiness writes in white ink on a white page’. Happiness leaves no trace on a state of blankness, and it is happiness because it leaves no trace. In moments of happiness, we are not recording, we are not transcribing. We have not split our self between past and future, the split that takes place with every act of writing.“

Wer Autofiktion schreibt, ist in eine Falle gegangen – sie zwingt dazu, Unhappiness zu schreiben und Happiness zu streichen. Es müsste so nicht sein. Aber es ist so. Die Konventionen des Schreibens. Die Formen des Redens über Identitätsfindung. Die Zwänge des Marktes. Die Lesererwartungen. Tolstoj, der gesagt hat, alle glücklichen Familien seien gleich. Autobiografie als Werkzeug der Individuation, Individuation als Weg der Unglücksbewältigung. Horkheimer, dessen Psychoanalyse bei Kurt Landauer von diesem abgebrochen wird: „Wir können nicht weitermachen, Sie sind zu glücklich, es geht Ihnen zu gut. Um wirklich erfolgreich die Analyse fortzusetzen, müßten Sie nach Berlin gehen, damit Sie nicht immer bei Ihrer Frau sind; das macht Sie zu glücklich.“

Könnte sein, dass man über Happiness anders sprechen, dass sie sich anders ausdrücken muss als durch Autofiktion.

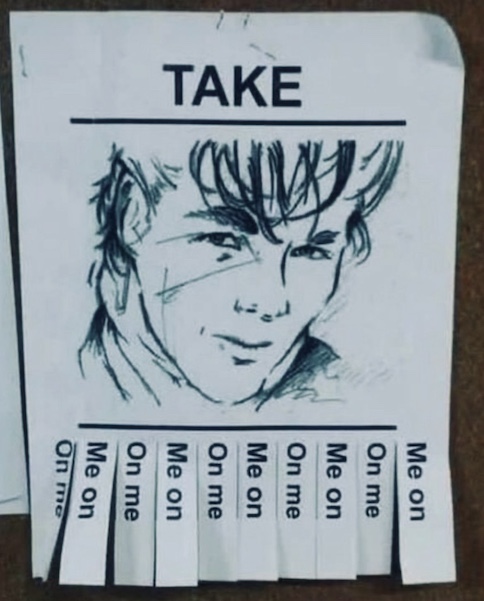

Brazil selbst zückt in seinem Text strategisch ein paar Erinnerungslisten und Erinnerungsbilder. Namen von Clubs, in denen er glücklich war, Sängerinnen, Dinge, die er wohl bei anderen sexy findet („Biker boots, armband tattoos, scars on show at the pool“ usw.). Einmal, erzählt er, war er bei einem Rave von „women, womxn, and those who reject such categories as tools of oppression“, musste länger als seine Freunde warten, bis er eingelassen wurde, war drinnen der einzige sichtbare Mann unter lauter Fremden,

„and gradually, without noticing it at first, we all began to move in loose unison: legs whipping out and bodies jacking back, over and over again. No one paid any attention to me, I played no part in the currents of desire that were swirling all around me, but my body, and its difference, for how long I can’t remember, were invited to belong.“Ein anderes Mal, erzählt er, war er in Manchester bei einer Party, und

„sometime in the afternoon my friend took me into a room where the only person who wasn’t a bearded gay man was a girl leaning against the wall, wearing a necklace which said TECHNOFEMINISM, who barely danced but just smiled. Soon a woman’s voice was singing a chorus over and over again, and everyone joined in, and it was played on loop for so long that I learned the words and joined in, singing with hundreds of the hardest-looking men preening and weeping as if centre on the stages of a hundred little operas. I didn’t know the song, I didn’t need to know the song to become just another diva in the crowd performing for an audience of one.“

Es sind schöne Bilder. Alle haben sie etwas mit einem Lockerlassenkönnen des Ichs in Gruppen zu tun, in denen man sein kann, wie man ist, die einem nichts abverlangen und einen zu nichts zwingen. „Is this what it means to be happy? In those clubs, the working of desires and embodiments that I will never experience produced those moments where I felt suspended in that strange place between individuality and the collective, neither one nor the other, neither different nor the same, certain these were not my experiences alone, certain I was not writing the story that is ‘me’.“

Happiness, dahin steuert Brazils Essay schließlich, hat oft mit einer bestimmten Art des Zusammenseins mit anderen zu tun, mit Freundschaften, die wie ein Netzwerk funktionieren (es gibt in seinem Text eine schöne Passage über seine Verwunderung darüber, dass friendship in queeren Romanen weniger wichtig zu sein scheint als im queeren Leben).

„The queer theorist Sam McBean instead likens these bonds of friendships to a ‘network’. You care and are cared for, sustain and are sustained, not within the imaginative horizons of Mommy, Daddy, and Me, but within a web that includes you yet extends beyond you. Sustaining these bonds takes work, and this work returns to you in time, but not always as the balancing of debit and credit that takes place between two people. You might not get what you need from the person to which you give, but it will come back from another who is given and getting from others in turn.“

Und:

„Our boundaries dissolve, we lose ourselves in another, we return to the undifferentiated belonging we experienced in the womb. A network, however – whether we picture that as computers linking up to create the internet, or as the fish, corals and luminous algae that make up an underwater reef – is by definition made up of more than two. Its members neither dissolve into the ocean, nor remain isolated individuals in their shells. They are suspended between being a part and a whole, between being an individual and collective.“

Wo das noch hinläuft? Wird man sehen. Bei Brazil auf eine Rehabilitation, Feier, Beschwörung der kollektiven Freude, nehme ich an. Bei einem male heterosexual irgendwas: weiß ich auch nicht. Erst einmal auf die Frage, wie Texte sein könnten, die Glück nicht nur behaupten (das ist öde), sondern es schreiben, wie man im Schreiben die Vereinzelungsanlagen-Falle, die das Schreiben oft ist, austricksen kann. Lyrik vielleicht. Hubert Fichte vielleicht. Dissoziation statt Konzentration vielleicht. Wer weiß das schon.

“Der Abrieb unserer Turnschuhe“. - Morgens das Frühstücksfernsehen angemacht, aus keinem besonderen Grund, manchmal mache ich den Fernseher an, damit er nicht sinnlos herumsteht, mittlerweile schaue ich mir Filme auf dem Handy-Screen an, weil ich so mit einem Film im Bett liegen kann, man müsste zum Filmschauen liegen, denke ich, aber seitlich, nicht auf dem Rücken, denke ich, nicht wie in diesen Kinoliegesitzen, die es manchmal gibt, sondern auf der Seite wie vor dem Indenschlafkippen, jedenfalls wenn man wie ich seitlich schläft, Filme im Sitzen anzusehen, lenkt, denke ich, die Haltung Gedanken Positionen Einfälle in Richtungen, wo ich sie nicht haben will, wenn ich mich zum Beispiel zwischen Godard und Pialat entscheiden müsste, würde ich lieber mit einem Pialatfilm im Bett liegen als vor einem Godardfilm sitzen und mich angodarden lassen,

jedenfalls dauerte es nur ein paar Minuten, bis das Frühstücksfernsehen mir mitteilte, dass ich mich am Weltuntergang mitschuldig mache, Reportage aus einem Wertstoffsortierzentrum, hinten fuhren Werkstoffe auf einem Fließband durchs Bild, davor zählte eine Nachhaltigkeits-Influencerin auf, wie viele unserer Verhaltensweisen Plastik ins Meer emittieren. „Der Abrieb unserer Turnschuhe“, sagte sie, und ich dachte sofort well, fuck you too, und fragte mich, ob es vielleicht der Zwang ist, den Content nie versiegen zu lassen, der Menschen wie diese Influencerin so mikroaggressiv mikromürrisch bosselig sein lässt,

[ & gleich hinterher, ob es der Zwang ist, den Content nie versiegen zu lassen, der Menschen wie mich herumbitchen lässt: Typen, die über Sätze im Fernsehen abledern, geht's noch? ]

ich ihr dabei zusehe, wie sie Rad fährt, endlich auf ihrem eigenen statt bei mir auf dem Kindersitz, für den sie schon viel zu groß ist, aber ich habs vergeigt, ihr das früher beizubringen in meinem Coronamelancholieherumsumpfen, und fährt jetzt los jeden Morgen und war so stolz, als Ella sich ihr Fahrrad ansah,

wenn sie, immer noch, tropsdem sagt statt trotzdem, weil ich weiß, das wird der letzte tropsdem-Sommer sein,

wenn sie sich aus Papier ein Handy bastelt, auf dem sie mich anruft, mit Spiele-Apps drauf, so wie sie sich alles, was sie gerade braucht, aus Papier baut, das Essen, das Eis, ein Haus, von allem, was es gibt, macht sie sich ihre eigenen Papierversionen, hier, sagt sie, ein Regenbogeneis, willst du, sagt sie, meinen Kalender sehen, und zeigt mir das Heft, das sie sich in der letzten Stunde zurechtgeschnitten und zusammengeklebt und mit Buchstaben vollgeschrieben hat,

wenn sie mir erzählt, dass Lady Bug ihrer Freundin jetzt erzählt hat, dass sie eine Superheldin ist

sie wissen will, wann sie endlich lesen kann, und ich will es ihr nicht zeigen, weil ich Angst habe, dass sie sich dann in der Schule fadisiert

sie mir die Drehscheibe zeigt, die sie in der Kita gebaut haben, die Lebensphase einer Raupe, da das Ei, sagt sie, da ist ein Kokon, sagt sie, da ist ein wunderschöner Zitronenfalter, und werd sie bitten, für mich auch so eine Scheibe mit ihrem Leben zu basteln, und liegt in meinem Arm und schaut sich auf meinem Iphone Fotos an, auf denen sie gerade erst geboren war

das ist der letzte Sommer, der so sein wird, denke ich dann manchmal, das letzte Mal in deinem Leben, jedenfalls 24/7, saug dich voll damit, damit wirst du bis zu deinem Tod auskommen müssen,

ach Hedi, sag ich, sag immer weiter tropsdem, kann ich ein Eis, sagt sie, na klar, sag ich und steh auf und hol ihr eins

Roman Bunka ist tot.

Es stand vor ein paar Tagen in der „Kürzlich Verstorbene“-Rubrik auf der Wikipedia-Startseite. & sofort fiel mir wieder mein Glück ein, als ich mir, es wird 1977 gewesen sein, zuhause die Surfin’-Platte auflegte, die mir der Verkäufer in dem kleinen Indie-Schallplattenladen in Linz, in dem ich immer kaufte, empfohlen & angespielt hatte: Embryo mit Charlie Mariano, ein Hybrid aus Rock, Jazz, Funk und ein wenig Weltmusik, wie das irgendwann genannt zu werden begann, weil sich niemand die Mühe machte, Namen für Musik zu finden, die nicht aus Europa und Nordamerika kam, es war eine sehr perkussive Musik, vertrackte Rhythmen, irgendwie wartete ich immer darauf, dass etwas ausbrach, ein Drama losging, tat es aber nicht, keine Exaltationen.

Ich mochte, was der Gitarrist tat, kleine Funk-Miniaturen, dann wieder ließ er das Instrument singen.

So habe ich den Namen Roman Bunkas kennengelernt und seltsamerweise nie wieder vergessen, aber ich habe längst aufgehört, mich darüber zu wundern, was mein Gedächtnis speichert, manches und mancher Namen bleibt einfach da. Andere Embryo-Platten habe ich nie so sehr gemocht wie Surfin’, aber ich habe selten in sie rein- und sie noch seltener durchgehört, was möglicherweise daran lag, dass ich Surfin’ schon so mochte, dass ich gar nicht mehr dazu kommen wollte, etwas anderes von Embryo auch noch zu mögen, doch Surfin’ blieb mir heilig, ein schönes Glücksgefühl, das sich verlässlich jedes Mal einstellte, wenn ich es alle paar Jahre hörte, aus mir nicht erklärlichem Grund spielte ich es mir hin und wieder vor.

Ich habe nie gehört, was Roman Bunka sonst noch gemacht hat, er muss, entnimmt man den Nachrufen, ein grandioser Oud-Spieler gewesen sein, hat Hörspiele und Filmmusiken geschrieben und war wohl ein interessanter und angenehmer Mensch, der nie aufgehört hat, sich für die Welt und die Musiken, die es in ihr gibt, zu interessieren, offenkundig war er ständig auf Reisen und spielte, wo er hinkam, mit Musikern, die dort lebten.

Es gibt auf YouTube Werner Penzels Film Vagabunden Karawane, über eine acht Monate dauernde Reise, die Embryo 1978 nach Indien übernommen hat, 23 Menschen, die in vier betagten Bussen (auf einem steht Kreissparkasse Starnberg) via Iran, Afghanistan und Pakistan nach Indien fahren, & ich kann nicht aufhören, diesen Film großartig zu finden, auch wenn der Besserwisser, der Ideologiekritiker und der Styler in mir immer mal wieder für Sekundenbruchteile protestieren wollen: Da müsste doch gesagt werden, denken sie in mir los, dass das Exotismus, naiv, kulturelle Aneignung usw. ist, da müsste doch etwas über Politik (1979 war im Iran die islamische Revolution), die Weltlage, die unfassbare Armut gesagt werden, darüber, dass man immer wieder nur erschreckend viele Männer und erschreckend wenige Frauen zu sehen bekommt, und dieser ganze Zirkus-, Feuerschlucker-, Clown- und Stelzengeherkram geht irgendwie auch nicht,

aber dann sehe ich diesen Leuten dabei zu, wie sie sie in ihren Hippie-Bussen nach Indien fahren und auf dem Weg ihre Musik vorspielen und mit den Menschen auf ihrem Weg gemeinsam Musik machen, und im Bus läuft der Alabama Song mit Lotte Lenya und nach dem Regen dampfen die Dächer und in Kalkutta hängen sich Menschen an die Straßenbahnen und hin und wieder bricht jemand ins Tanzen aus, und bin glücklich und denke, wie großartig das ist, und bin wem auch immer dankbar, aber auf jeden Fall Roman Bunka auch.

"Wir haben ihn als Softwareentwickler angestellt, nicht als Ethiker." [Quelle].

Vor über zwanzig Jahren habe ich zum ersten Mal damit angefangen, ein Weblog zu schreiben. Stefan hatte uns eines zugelegt, schau mal, mailte er, vielleicht ist das etwas für dich. Also schrieb ich, am 30. Oktober 2001, ohne irgendeinen Plan, worauf das hinauslaufen sollte, zwei kleine Texte:

1. Zwei Sorten Städte

In den einen ist man von Anfang an. In den anderen kommt man nie an. Tokyo: hat nie angefangen, nie aufgehört. Ich weiß gar nicht, wo Tokyo war, oder was, oder wann. Schoss bloß im Kopf zu einer Stadt zusammen. Diese windschiefen Holzställe neben den Stadtautobahnen. Die Hochhäuser in der Entfernung. Kamen nicht näher. Ich auch nicht. Bis ich wieder weg war.

2. 15 Sekunden.

Was für ein Glücksgefühl das war. Eine neue Platte aus der Hülle nehmen. Nur mit den Fingerspitzen anfassen. Jedenfalls bei den ersten paar Malen. Später wurde man nachlässiger. Auflegen. Den Staub vom Saphir pusten. Normalerweise müsste man jetzt den Tonarmhochhebhebel betätigen. Aber so lange kann man nicht warten. Man legt händisch auf. Wird schon nichts schiefgehen. Oder doch. Aber das hört man erst nach zwanzigmal, und vielleicht mag man dann die Platte eh nicht mehr. Wenn man sie mag, ist es einem egal, dass es knackt und knarzt. das erste Stück ist meistens sowieso nicht das beste. Die besseren Stücke haben sie sich früher immer aufgehoben. Wenn bei den CDs dagegen nur ein Stück gut ist, ist es das erste. Weil es bei den meisten CDs, die gemacht werden, auf die ersten 15 Sekunden ankommt. Die Plattenfirmen schicken einem das genauso. Mit einem Begleitbrief, in dem es heißt: Anspieltip - track one. Sie wissen genau, dass wir wissen, dass es Schund ist, dass wir höchstens 15 Sekunden zuhören werden, und wenn es dann nicht rockt, wird die CD nie wieder einen Abtastlaser fühlen. Deswegen ist es das erste Stück. Deswegen sind es die ersten 15 Sekunden des ersten Stückes. Deswegen muss für die ersten 15 Sekunden des ersten Stückes ein Produzent her, der früher geniale Loops gemacht hat. Da hat die Plattenindustrie eine geringe Chance, dass man dem beschissenen Rest doch noch zuhört. Es muss mit einem Effekt losgehen.

Seltsam, denke ich beim Wiederlesen: Das sind zwei Texte, die vom Anfangen handeln, davon, wie etwas – eine Stadt, Musik - losgeht, und davon, wie Leute, die einem etwas verkaufen wollen, versuchen, Anfänge als Versprechen zu designen, damit man bleibt statt gleich wieder anderswohin zu verschwinden. Damals ist mir das nicht aufgefallen.

Damals habe ich einfach immer nur weitergeschrieben. An diesem Endlostext, von dem es hieß, er sei ein Weblog, es dauerte noch, bis Leute es auf Blog verkürzten und es das Verb bloggen gab. Niemand wusste wirklich, was Weblogs waren, werden konnten und würden, worauf sie hinausliefen, wozu sie gut waren, was man mit ihnen anstellen konnte. Weblogs waren damals noch völlig anders als jetzt: Zum Beispiel gab es für Amateure wie mich, die sich nicht selbst etwas programmieren können, noch lange keine Kommentarfunktion. Wenn eine Leserin (ich gendere nicht, aber an den Stellen, an denen ich es könnte, meine ich immer m/w/d) etwas zu dem sagen wollte, was ich geschrieben hatte, musste sie eine Mail schreiben, dann bekam es aber nur ich mit, oder etwas in ihr eigenes Weblog schreiben und einen Link zu dem Text setzen, den sie kommentierte. Das taten gar nicht einmal wenige. Eine Zeitlang, so kam es mir vor, wuchsen Weblogs wie eine Sommerblumenwiese, plötzlich explodierten Farben.

Für mich, der ich zufällig zu einem Weblog gekommen war, war es großartig, etwas völlig Neues. Ich schrieb, was ich wollte, in der Länge und in der Form, die mir einfielen, ich konnte es sofort ins Netz stellen, an einem Ort, den ich mir selbst so eingerichtet hatte, wie ich wollte (ich war nicht so besonders begabt, was Design betrifft, aber ich schaffte es, Texte einigermaßen augen- und lesereundlich zu präsentieren). Und ich schrieb zwar für andere Menschen (statt nur für mich selbst), aber ich kannte sie nicht, wusste nicht, ob ich und von wie vielen ich gelesen wurde, wie sehr sie es mochten oder hassten, man wurde nicht, wie später, beobachtet, bewertet, kommentiert usw., aber manchmal bekam man eine Mail, manchmal machte sich jemand die Mühe, auf seinem eigenen Weblog auf einen einzugehen. Es gab noch keine Weblogerfolgsformeln. Es zwar Leute, die, wie oft in dergleichen Fällen, entweder eine Medienrevolution oder viel Kohle oder beides witterten, aber es gab noch sehr viel mehr, die Weblogs nicht für das neue große Ding hielten.

Deswegen hatte man jede Freiheit, zu tun, was einem einfiel. Selbstverständlich hat man sie noch immer. Aber in einer durchmedialisierten Umgebung, in der „Weblog“ etwas sehr viel anderes bedeutet als vor 20 Jahren, fällt einem vielleicht nicht auf, dass und wie viele Freiheiten man hat.

Mir sind beim Nachdenken darüber, was ich da eigentlich tat und warum es mich so zufrieden machte, damals immer mal wieder Vergleiche eingefallen, die etwas mit Musik zu tun hatten und nichts mit Settings, in denen geschrieben wird. Dass Weblogs so etwas wie Jam Sessions seien, dachte ich: Irgendjemand stellt sich hin, schnappt sich ein Instrument und legt los, andere kommen vorbei, hören zu, spielen mit. Oder dass die frühen Weblogs wie früher Punk waren, go for it, kleine finnische Clubs, es ist wichtig, dass du dich ausdrückst. Es war eine großartige Zeit für mich. Nicht nur hatte ich einen Ort gefunden, an dem ich auf andere Weise schreiben als in meiner Arbeit und dabei etwas über das Schreiben und mich herausfinden konnte. Sondern, und oft wog das schwerer, es gab viele, die das auch taten, auf ihre Weisen, ein riesige Jam Session, und das Schönste war, dass Virtuosen und Krachmacher zusammenspielen konnten.

Ich habe keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Wahrscheinlich. Irgendwo anders und nicht mehr so, wie es war, sondern auf ganz andere Weise, aber die Bedürfnisse und die Elektrisiertheit und die Glücksberauschtheit, wenn man durch ein Medium an einen Ort kommt, an dem es einem richtiger geht, sind ja nicht verschwunden.

Ich habe aber eine Ahnung, was mit mir geschehen ist. Nach vielen Jahren, in denen ich fast täglich an diesem Weblog weitergeschrieben hatte (es war umgezogen, es hatte sich Kommentare zugelegt ...), habe ich damit aufgehört. Das hatte nichts damit zu tun, dass das Weblog aufgehört hatte, gut für mich zu sein. Sondern mit den Umständen in meinem Leben. Für mein Weblog nämlich hatte ich mir vorgenommen, mich nicht so weit von meinem Leben zu entfernen, wie es beispielsweise die journalistischen Texte erzwingen, die ich schreibe, ich wollte mich nicht ausstreichen, ich wollte einigermaßen an mir bleiben, Autofiktion, ich sagen, versuchen, wie man sich, ohne allzu narzisstisch zu sein, zwischen Diskretion und Offenheit bewegt, ich wollte mit all dem experimentieren. Doch dann ging das nicht mehr: Ich konnte, wollte, durfte nicht mehr so vieles über mein Leben schreiben, weil das Leben sich geändert hatte, plötzlich musste ich mir zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie es ankam, was ich schrieb, ob es möglicherweise verletzte, was ich schrieb (auch wenn es nichts Verfängliches hatte).

Sie merken schon, ich drücke mich schon wieder rum, geht aber nicht anders. Jedenfalls wurde es zu mühsam. Man kann nicht tanzen, wenn man sich dabei ständig fragt, was wohl die Leute denken, die einem dabei zusehen (deswegen kann ich nicht tanzen).

Also hab ich das Weblogschreiben gelassen. Hin und wieder noch einen kleinen Versuch unternommen und dann gleich wieder einschlafen lassen. Es gab ja genug zu tun. Job. Zwei Kinder. Der eigene Bullshit, alles mögliche.

Es hat mir immer wieder gefehlt. So ein kleiner Schmerz, doch dann schüttelt man sich und macht weiter.

Bis der Schmerz und das Fehlen so groß geworden sind, dass ich mich nicht mehr schütteln will.

Also schreibe ich wieder das Weblog. Party like it’s 1999. Mal sehen, wohin ich komme damit. Einen Plan habe ich noch immer nicht. Doch endlich nicht mehr die Vorstellung, dass ich einen haben sollte.