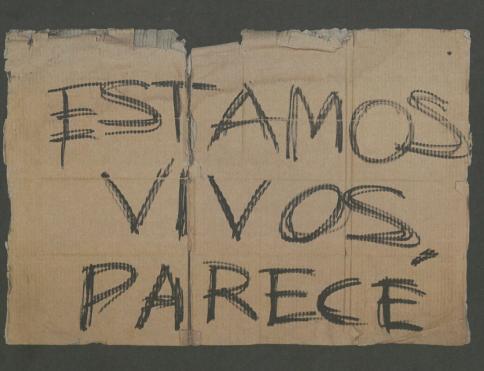

Wir sind am Leben, scheint es

Ich muss wieder schreiben. Ich muss endlich wieder schreiben. Ich muss hier endlich wieder etwas schreiben. Ich muss endlich wieder hier etwas schreiben.Eine Zeitlang hat das Schreiben mir den Arsch gerettet. Glaube ich. Dann ist etwas schiefgelaufen. Immer schon bin ich jemand gewesen, der sich nicht retten lassen wollte. Ich hätte nur bitten müssen. Aber ich habe es nie getan. Das ist bei mir eine dumme Kombination aus Stursein und Feigheit. Manchmal wird mir ganz grauselig, wenn ich mir meine Kinder anschaue. Sie haben bis jetzt kein einziges Mal ein Problem damit gehabt, zu sagen, wenn sie Hilfe brauchten. Standen mitten in der Nacht neben meinem Bett, sagten meinen Namen, bis ich aufgewacht war, sagten, sie hätten schlecht geträumt, Angst, seien zu aufgeregt, um einschlafen zu können, ich hob die Decke hoch, sie legten sich in meinen Arm und schliefen ein, alles war gut. Ich weiß nicht, ob ich je so gewesen bin. Ich glaube, ich habe eher in mich hineingewimmert, und wenn es doch jemand gehört hat, ist es mir peinlich gewesen.

„Im zweiten Jahr der Pandemie“.

Gestern ist mir urplötzlich ein Geruch wieder eingefallen, der ungefähr 47 Jahre nicht in mir gewesen ist. Genauer gesagt, ist er meinem Körper eingefallen. Irgendetwas in meinem Körper konnte einen bestimmten Geruch über ein paar Jahrzehnte speichern und ihn dann freigeben, so dass irgendeine Instanz in meinem Körper diesen Geruch identifizieren, chronologisch einordnen, riechen konnte, als wäre er gerade.jetzt in meiner Nase gewesen, in einem Augenblick, in dem dieser Geruch mit Sicherheit nicht vorkam. Ich saß auf einem kleinen Hocker vor dem Café, in dem ich immer doppelten Espresso trinke, nachdem ich Hedi in der Kita abgeliefert habe, es war kalt, es roch nach gar nichts, ich dachte über nichts besonderes nach, urplötzlich roch es in mir wie in dem Sommer, in dem ich das erste Mal in einem Pinienwald in der Nähe des Meeres stand. Wie Proust in seiner Madeleine-Passage hätte ich auf der Stelle Erinnerungsbilder beschwören können, die Wärme dieses Tages, die spitzen Piniennadeln auf dem Boden, die Seeigel, das Frösteln auf der Haut nach dem Schwimmen, das Vierzehnjährigen-Glück, das Zusammenkneifen der Augen vor der blendenden Sonne: Es war alles da, nach viereinhalb Jahrzehnten. Aber es gab in meinem Fall nicht einmal eine Madeleine. Irgendein um einen Geruch kristallisierten Speicher in meinem Körper hatte sich geöffnet, entleert, wie immer man es nennen will. Es macht mich fertig, dass ich nicht weiß, wie so etwas geht, keine Ahnung habe, was es überhaupt bedeutet, sich an einen Geruch zu erinnern, weil ich mich ja nicht wirklich an einen Geruch erinnere, sondern eher an Bilder, die mit diesem Geruch verbunden sind. Wie geht so ein Erinnerungsspeichern? Was geschieht da zwischen Zellen? Wo ist das all die Jahre gewesen? Es macht mich fertig, mit 62 Jahren mir nicht die allereinfachsten Dinge erklären zu können. Und genauso fertig macht es mich, dass es völlig egal ist, ob man sich so etwas erklären kann oder nicht, es kommt ja für das Funktionieren des Lebens nicht darauf an.

Seit einigen Tagen lese ich David Graebers und David Wengrows The Dawn of Everything, in dem die beiden den Versuch unternehmen, eine neue Version der Vorgeschichte zu erzählen, aus dem, was man mittlerweile weiß, zusammenzutragen, wie und in welchen gesellschaftlichen Organisationsformen Menschen gelebt haben, als sie noch nicht die Angewohnheit hatten, alles aufzuschreiben. Es ist nämlich nicht so gewesen, wie die meisten, auch ich, sich das vorstellen. Es gab keine linearen, überall auf der Welt einander ähnelnden Fortschritte, es gab keinen von der Entwicklung der Produktivkräfte und Produktionsweisen bestimmten Masterplan, dem die Menschen, ob sie nun in Asien, Afrika oder Europa lebten, sich unterwerfen mussten. Die Neolithische Revolution, also die Erfindung von Ackerbau, Viehzucht und Sesshaftigkeit, erzwang keine bestimmte Einrichtung der Gesellschaft. Gesellschaften hatten immer ziemlich viele Wahlmöglichkeiten – wer hat Macht, soll überhaupt jemand Macht haben, gibt es Privateigentum, wie werden Ressourcen und Produkte verteilt, wie werden Entscheidungen für alle verhandelt und getroffen, wie geht man mit jenen um, die sich nicht an Regeln, Beschlüsse, Werte halten, usw. Jäger/Sammler- und frühe Ackerbau/Viehzucht-Kulturen haben all diese Fragen völlig unterschiedlich beantwortet, wird von Graeber und Wengrow mit einer Unzahl von Beispielen erzählt. Es gab und gibt in der Geschichte kein Universal-Skript, beim Lesen habe ich manchmal eher den Eindruck: Je länger sie zurückliegt, desto einfallsreicher haben Menschen ihr Zusammenleben organisiert. Aber aus welchen Gründen auch immer (Faulheit, Desinteresse, der Versuch, die Gegenwartspolitik unbezweifelbar aussehen zu lassen, indem man tut, als hätte sie sich mit naturgesetzlicher Unausweichlichkeit entwickelt), nehmen wir supertollen Gegenwartsmenschen das nicht zur Kenntnis und glauben immer noch an die Erzählungen von den noblen Wilden (der Rousseau-Thread) oder den einander an die Gurgel gehenden Wilden, die durch den Staat gebändigt werden müssen (die Hobbes-Erzählung). Die Erzählungen von Graeber/Wengrow, die ihren Ausgang bei Funden und Erkenntnissen von Archäologen, Ethnologen, Anthropologen und anderen Frühgeschichtsforschern nehmen, sind sehr viel diverser und reicher. Und laufen nicht auf die immer gleichen Schlussfolgerungen (früher war es gewalttätiger / friedlicher) hinaus. Sondern eher darauf, dass es sehr viel mehr Möglichkeitssinn und Möglichkeitslust im Umgang mit der Wirklichkeit gegeben hat, als wir von unserer eigenen Wirklichkeit umzingelte Schisser es wahrnehmen. Ein fettes Buch, 704 Seiten, alleine das Literaturverzeichnis ist über 60 Seiten stark, ständig noch eine Abschweifung, ständig noch eine Kultur, von der man nichts wusste, ständig noch ein begeisterndes Wissenspartikel.

[ & während ich es lese, lerne ich mit Fanny GEWI, Antike, Entstehung der Demokratie bei den Athenern. Alles daran ist genauso und genauso schlecht wie in meiner eigenen Schulzeit, Daten- und Fakten-Haufen, die eigentlich nur dazu da sind, bei Tests reproduziert zu werden, damit die gesellschaftliche Selektion eine Zahlengrundlage bekommt, und selbstverständlich anmaßendes Europäergepose, das klingt, als wäre bis zu Solon, Kleisthenes, Perikles niemand je auf die Idee gekommen, dass Menschen keine Tyrannis brauchen. Immerhin wird erwähnt, dass die Frauen und die Sklaven von der Volksherrschaft ausgeschlossen waren (also praktisch alle), aber das ist bloß eine Nebenbemerkung, die nichts am Eindruck der gloriosen Demokratieerfindung durch das gloriose Athen ändert. Man könnte den Kids auch erzählen, dass es schon vor Attika Gesellschaften gegeben hat, in denen niemand versklavt war und in denen Menschen so lange geredet haben, bis ihnen klar war, was sie machen wollten, & dass nicht wenige dieser Gesellschaften von people like us vernichtet worden sind, aber so etwas geschieht nicht. Völlig verrücktes Beharrungsvermögen eines Wissens, das der Überprüfung eher nicht standhält. Und keine wirkliche Ahnung, wie ich damit umgehen soll, will ja nicht der alte Zausel sein, der ihr sagt, dass sie ihr in der Schule Zeug beibringen, das nicht stimmt... ]

Das andere Buch, das ich gerade lese, ist

Man bekommt sie unter diesem Link [pdf].

100 Lebenslänglich Auschwitz

In Erinnerung an Tadeusz Szymanski, 1917-2002

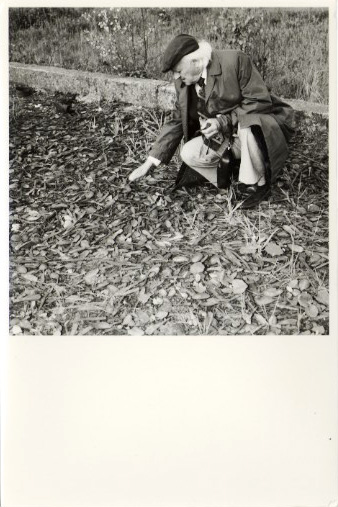

Szymanski ist fast blind, aber in seiner Welt findet er sich auch ohne Augen zurecht. Schon gut fünfzig Jahre geht er dieselben Wege, hin und zurück und am Ende doch nur im Kreis; auf das Gedächtnis seiner Beine kann er sich getrost verlassen. Sicher steuert es ihn an den verwitterten Baracken vorbei, hin zum Teich, auf dessen Grund Menschenasche liegt, und zu den Birken, über denen damals unaufhörlich die Vögel schrien. "Kann sein", sagt er, "daß sie etwas mitbekommen haben, Angst hatten vor dem stinkenden Rauch, der Tag und Nacht aus den Schornsteinen stieg".

Tadeusz Szymanski, 79 Jahre alt, Rentner, hat knapp zwei Drittel seines Lebens im Konzentrationslager Auschwitz verbracht. Am 12. August 1941 wird er als Häftling Nummer 20034 eingeliefert. Kurz vor Kriegsende gelingt ihm in einem kleinen tschechischen Ort die Flucht aus dem Zug, der ihn nach Dachau überstellen soll. Im Herbst 1946 kehrt er zurück, um sich hier niederzulassen. Abertausende Male hat er seitdem das Terrain des Terrors abgeschritten, immer wieder auch die verschwiegenen Winkel aufgesucht, an denen die Auschwitz-Besucher achtlos vorüberziehen. Harmlose Gewächshäuser im Dorf Rajsko: Hier schnitten die Häftlinge die Blumen für die Ehefrauen ihrer Peiniger. Ein Hof mit metallenem Gerümpel: Hier war ein SS-Zerlegungsbetrieb, in dem abgeschossene Flugzeuge der Alliierten ausgeweidet wurden. Eine unauffällige Wiese: Hier fanden die Selektionen statt, ehe die Züge mit den Viehwaggons direkt in der Birkenauer Hölle vorfahren konnten.

Unter seine Vergangenheit kann er keinen Schlußstrich ziehen - umso weniger, je älter er wird. Denn zu seinem biographischen kommt neuerdings auch ein biologisches Verhängnis: Das Kurzzeitgedächtnis verschwimmt; was schon lange vergangen ist, wird immer gegenwärtiger. "Ich kann mich viel besser an das Gebrüll der SS-Männer erinnern", sagt er, "als daran, was ich heute vormittag getan habe".

Alles, was eine durchschnittliche Biographie ausmacht, hat bei Szymanski an einem Ort stattgefunden, an dem er nur durch eine Laune des Zufalls nicht vernichtet worden ist - seine berufliche Laufbahn, Gehaltserhöhungen, Freundschaften, Krankheiten, die Pensionierung. Selbst seine Frau Irena, zwanzig Jahre jünger als er und Wissenschaftlerin im Lager-Archiv, hat er hier kennengelernt. "Sie war", sagt er, "mir sehr nahe, sie hat sich mit denselben Dingen beschäftigt wie ich". Und zweifelsohne wird er hier auch sein Leben beenden, das kann jeden Tag passieren, wir ehemaligen Häftlinge sterben im Augenblick wie verrückt. Szymanski sagt solche Sätze ohne jedes Pathos, nüchterne Feststellungen, mehr nicht. Bloß daß aus dem Plan, seine Memoiren zu schreiben, nun nichts mehr wird, ärgert ihn: Er kann seine Aufzeichnungen nicht mehr entziffern, auch nicht mit der Lesemaschine, die man ihm geschenkt hat und die ihm die Wörter um ein Vielfaches vergrößert auf einen Bildschirm wirft. Spätestens nach einer halben Stunde ist er todmüde.

Ihre Wohnung - zwei Zimmer, Küche, Bad - haben die Szymanskis im ersten Stock der ehemaligen SS-Administration. Im Erdgeschoß hat man seinerzeit das Zahngold aus den Mündern der Vergasten zu Barren geschmolzen. Zweimal seit seiner Rückkehr aufs Gelände ist Szymanski umgezogen, immer nur in der Häuserzeile - von der Kommandantur ins SS-Revier und von dort in die Verwaltung. So blieb all die Jahre der Blick aus den jeweiligen Wohnzimmerfenstern mit minimalen Achsenverschiebungen derselbe: links das Dach von Gaskammer und Krematorium, rechts die Villa des Lagerkommandanten Rudolf Höß, und dazwischen der Galgen, an dem Höß im April 1947 gehenkt wurde. Die Hinrichtung hat Szymanski von einem Bürofenster in der Kommandantur beobachtet, aber sie war nur ein kurzes Hochblicken von den Akten, hat ihn nicht sonderlich bewegt.

Gegen die Düsternis ringsum haben sich die Szymanskis eine Trutzburg der Behaglichkeit eingerichtet. Die Schnitzereien in der Schrankwand, die Landschaftsaquarelle, die Spitzendeckchen und die Topfpflanzen: Fetische, die die Dämonen des Ortes vor die Tür bannen sollen. Im Schlafzimmer erinnert ein Foto an eine Audienz beim Papst, Kruzifixe und Muttergottesbilder bezeugen einen ungebrochenen Glauben. Die Wände sind in warmem Habsburgergelb gestrichen, die Perserteppich-Imitation und die Webdecke mit den stilisierten Blumen verströmen kräftige Farben. Auf der Sofalehne erwartet ein Stofftier-Spalier die Besuche Annas, einer Nichte Irenas.

Etwa ein Dutzend Kinder lebt hier im Lager, in den Dienstwohnungen des Gedenkstätten-Personals. An welchem Ort sie aufwachsen, wird ihnen möglich lange verschwiegen. So stört sich Szymanski nicht weiter daran, daß die Kids auf ihren Mountainbikes Wettrennen vor dem Krematorium veranstalten und ihre Sandkiste da haben, wo einst die Lagerkapelle zur mittäglichen Tafelmusik der Familie Höß antreten mußte. Nur wenn sie mit Spielzeuggewehren zwischen den SS-Blocks herumtoben, nimmt er die Eltern beiseite; aber dazu hat es nicht allzuoft Anlaß gegeben.

"Die Wahrheit ist, daß ich mich hier ziemlich wohlfühle", sagt Szymanski bei starkem Kaffee und wässrigem Orangensaft aus einem Tetrapack mit Dagobert Duck-Bild. In der Welt da draußen, in unserer Welt, ist er nach seiner Befreiung nicht mehr heimisch geworden. Eineinhalb Jahre lang hat er es versucht, in Lancut, seinem galizischen Heimatort, wo ihn die Deutschen verhaftet hatten, weil er Pfadfinderleiter war und damit nach der paranoiden Logik der Nazis eine "polnische Führungskraft". Aber das Lager ließ sich nicht mehr abschütteln. Dafür sorgte schon das Mitgefühl seiner früheren Bekannten, "milde, freundliche Menschen", wie Szymanski versichert. Jeder wollte wissen, wie es denn in Auschwitz gewesen war, wollte Schauergeschichten über Doktor Mengele hören und den Arm mit der tätowierten Häftlingsnummer begutachten. "Manchmal habe ich mich danach gesehnt", erzählt Szymanski, "zu Bett zu gehen und ohne Gedächtnis aufzuwachen, mit einem leeren Kopf, bereit für ein neues Leben".

Doch nachts überfluteten ihn Alpträume. Der eisige Blick des Lagerarztes Entress bei der Selektion im Krankenblock. Kaduk, der ewig besoffene Schlächter, wie er von einer Sekunde auf die andere Häftlinge totschießt, nur so zum Spaß. Und das Strammstehen auf dem Appellplatz, Stunde um Stunde, ja nicht auffallen, sonst bist du dran. Wenn er aus solchen Nächten hochfuhr mit zerschlagenen Gliedern und zermürbtem Kopf, dann ahnte er, daß er zum Fremden geworden war, zwischen ihm und seinen Mitmenschen eine trübe Wolke hing, die sich so schnell nicht verziehen würde.

Erlösung fand Szymanski erst im Lager. An einem regnerischen Tag im Oktober 1946 kam er wieder, aus einer Augenblickslaune heraus, im Anschluß an einen Ausflug nach Krakau. Der erste, der ihm über den Weg lief, war ausgerechnet ein alter Kamerad, gemeinsam mit ihm eingeliefert, die Nummer nach ihm, 20035. Du bleibst hier, wir brauchen dich, sagte Tadeusz Wasowicz, der im Jahr darauf zum ersten Direktor der Gedenkstätte ernannt werden sollte, es muß gewesen sein wie der Ruf eines Propheten. Szymanski erbat sich eine Nacht Bedenkzeit und stapfte über die Leichenfelder von Birkenau, um seine Widerstandkraft an den Bildern zu messen, die aus der Erde hochstiegen. In der Nähe des Krematoriums raschelte etwas im Gebüsch. Er schlich sich an, es waren bloß Blätter im Wind; so "lernte ich", sagt Szymanski, "daß es keine Geister gibt". Am nächsten Morgen fuhr er nach Lancut, löste sein Nachkriegs-Leben auf und zog wieder in Auschwitz ein. Man gab ihm das alte Feldbett eines SS-Manns, brachte ihn im SS-Revier unter, es war kalt, es gab kaum etwas zu essen. Er war angekommen.

Wenn Szymanski über die Zeit damals erzählt, mit geschlossenen Augen ins Leere hinein, als würde er auf ein Echo warten, dann hört es sich an wie die Gründungslegende einer neuen Religion. Sechzehn oder achtzehn sind sie gewesen, so genau kann er es nicht mehr sagen, lauter Davongekommene, die nicht loskamen von dem, was sie überlebt hatten. Ihr erstes Hauptquartier hatten sie in einer alten Musikschule unweit des Lagers, in dem noch polnische und sowjetische Soldaten mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt waren. Jeden Abend trafen sie sich, um gemeinsam zu essen und ihre Geschichten auszutauschen, Litaneien des Leidens. Niemand hakte ungläubig nach, keiner konnte des anderen Wunden aufreißen, weil jeder dieselben hatte. Allmählich verloren die Träume ihren Schrecken, konnte er wieder durchschlafen. "Ich habe meine Steine verteilt, und dabei sind sie immer leichter geworden", sagt Szymanski, ein Sisyphos, versehen mit dem Trost der Freundschaft.

Daß man sie nicht vertrieben hat, wundert ihn manchmal noch heute. "Strenggenommen waren wir illegal hier", und die Pflicht, die sie sich aufgeladen hatten - das Vernichtungslager Auschwitz vor der Vernichtung zu retten - leuchtete durchaus nicht jedem ein. Was sollte man einem solchen Ort schon anfangen? War es nicht der verständlichste Reflex, das ganze Gelände, die Todesblocks und die Wachtürme, die Baracken und die Stacheldrahtzäune, die Gaskammern und die Leichenverbrennungsöfen einfach zu schleifen, niederzubrennen, aus der Welt zu schaffen? Wohin mit den Überresten des Verbrechens? Was tun den Bergen von Brillen, Rasierpinseln und Zahnprothesen, den Koffern, den Gebetsschals, den 348 820 Herrenanzügen, den 13 964 Teppichen, den sieben Tonnen Haar, zu denen es keine Menschen mehr gab?

So ist es vielleicht Szymanski und seinen Kameraden zu verdanken, daß Auschwitz heute noch steht. Jeden Morgen bezogen sie Posten im Lager, zwischen den Soldaten, die aus Respekt vor den Überlebenden zurückwichen, und gaben acht, daß nichts mehr wegkam aus den Magazinen der Todesfabrik. 40000 Schuhe sollen die Sowjets bei der Befreiung vorgefunden haben, nun waren es schon viel weniger. Die Bewohner der umliegenden Dörfer, die nach dem Krieg zurückgekehrt waren, litten so bittere Armut, daß es sie nicht störte, in den Schuhen von Vergasten herumzulaufen. "Sie haben", erzählt Szymanski, "sogar in den Hühnerställen geschlafen, die von der SS angelegt worden waren".

Erst im Juli 1947 ernannte das Warschauer Parlament Auschwitz - wie Majdanek und Treblinka - zur Gedenkstätte. Szymanski wurde Leiter der Besucherbetreung, ein Posten, den er bis Ende der 50er Jahre innehatte. Danach übernahm er - bis zu seiner Pensionierung im April 1977 - die Sammlungen des Lagermuseums.

Die Menschen, die sich im erschöpften Europa der frühen Nachkriegsjahre nach Auschwitz aufmachten, hatten wenig mit den Tagestouristen von heute gemeinsam, den "wilden Besuchern", wie Szymanski sie verächtlich nennt, die in ihren Sportklamotten lärmend an den Häftlingsbaracken vorüberhasten, Horror-Sightseeing, Familienschnappschüsse in der Gaskammer inklusive. "Damals waren es noch Pilger", sagt er, stumme Menschensäulen, denen es angesichts des Ortes jede Sprache verschlug. Und nicht selten Verzweifelte, die nach Spuren ihrer verschwundenen Angehörigen forschten. Szymanski führte sie an die Birkenauer Rampe und ließ sich anschreien. "Warum lebst du noch", schrien sie, "und meine Eltern sind tot?" - "Fast war es, als müßte ich mich entschuldigen", erinnert er sich. Doch er ließ es geschehen, behalf sich mit Trost-Improvisationen. Vielleicht wären sie ja noch im Ausland, sagte er, und hätten bloß keine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.

Bald fanden sich auch die ersten deutschen Auschwitz-Besucher ein, und es war an Szymanski, sie zu führen. Er beherrschte die Sprache der Mörder am besten, noch aus seiner galizischen Kindheit; das muß ein Irrtum sein, hat er 1939 gedacht, als die Deutschen in Polen einmarschierten, sie waren doch immer so nette Leute. Nun hörte er sie wieder, es fiel ihm nicht leicht. "Jedesmal, wenn so einer kam", erzählt er, "habe ich mir vorstellen müssen, wie er wohl unter einem Stahlhelm aussähe". Aber dann hat er sich den Widerwillen doch verdrückt, indem er die Erinnerung an seine deutschen Mithäftlinge mobilisierte - gegen die viel schwerere an die Männer von der SS. "Und selbst unter denen", beeilt er sich hinzuzufügen, "gab es doch anständige Menschen". Sich bloß nicht den Blick der Nazis angewöhnen, das Selektieren und Einteilen. Wer zu ihm kam, wurde gut behandelt, vor Auschwitz sollte jeder gleich sein.

Bei dieser Haltung ist Szymanski tapfer geblieben, auch wenn er oft Grund hatte zur Verzweiflung. Er hat sie kommen sehen, die Generation mit der Arroganz der späten Geburt, für die auch Auschwitz nur Rohmaterial für narzißtische Selbstbespiegelung und preziöse Seelenverrenkungen ist. Da war der Junge, der stolz erzählte, er sei gekommen, um seinen Vater, einen alten Nazi, zu ärgern und von Szymanski Rat für den familiären Kleinkrieg erbat. Da war der Teenager, der dankbar mitteilte, sein Auschwitz-Erlebnis hätte ihm geholfen, von den Drogen loszukommen. Und da war die junge Frau aus Deutschland, die ihren Besuch als aufwendig hysterisches Schauspiel inszenierte; als Kind, erzählte sie, wäre sie aus dem Warschauer Ghetto nach Birkenau deportiert worden. Schaffen Sie es denn, hat Szymanski sie voller Mitgefühl gefragt; ja, es muß sein. Ein Jahr darauf bat sie ihn in einem langen Brief um Verzeihung, sie habe sich das alles nur ausgedacht, er dürfe ihr das nicht übelnehmen. Sie hätte sich immer tiefer hineingesteigert in ihren Auschwitz-Wahn, und nun habe ihr Mann sie verlassen, vor lauter Enttäuschung, doch keine jüdische Märtyrerin geheiratet zu haben. Szymanski las es - und bat einen deutschen Bekannten, der Frau unter die Arme zu greifen. Was sonst hätte er tun sollen? Er mußte weitermachen, er hatte eine Pflicht, die größer war als jeder Ärger, den sie ihm eintrug, größer als er. Und war es nicht so, daß er meistens gewann? Selbst Blinden hat er Auschwitz beigebracht. Als sie damals kamen, eine Gruppe aus Deutschland, ließ er sie um einen großen Tisch Platz nehmen und gab jedem von ihnen alte Holzpantinen zum Betasten. Das sind aber jämmerlich abgelaufene Treter, Herr Szymanski, sagte einer von ihnen, in denen konnte man doch nur stolpern. Ja, sagte Szymanski, und dann erzählte er ihnen, daß die Häftlinge, die sich den Knöchel brachen und nicht zum Arbeiten taugten, meistens erschossen wurden. Einen selbstgebastelten Reliefplan des Lagers haben sie ihm zum Dank geschickt. Seitdem kann, wer keine Augen hat zu sehen, die Topographie der Vernichtung mit den Fingern nachfahren.

Die Tragödie Szymanskis ist es, daß er in seinem Kampf für die Erinnerung immer häufiger Niederlagen einstecken muß - und das liegt nicht alleine daran, daß der Gedächtnisverdruß der Nachgeborenen nun kaltschnäuziger auftritt. Für ihn ist das Lager immer ein realer Ort gewesen, eine Summe unzähliger Einzelheiten und sich kreuzender Geschichten, ein riesiger Kosmos, in dem jeder Stein und jeder Grashalm eine unverrückbare Bedeutung hat. Für uns dagegen ist Auschwitz etwas völlig anderes: Symbol des Martyriums, Schandmal deutscher Schuld, Kristallisationskern politischer Identitäten, Ausgangspunkt soziologischer Theorien, Anlaß für pathetische Gedenkrituale - kurzum, ein imaginärer Ort, der eher im Bewußtsein liegt als hier in Polen an der Gabelung von Weichsel und Sola. Je weiter sich die Geschichte vom realen Auschwitz entfernt, desto mehr verwandelt es sich in ein Bild - bloß ein Bild. Der Lauf der Welt? Gewiß. Aber einen wie Szymanski schnürt es immer enger mit Schwermut zu.

Die Feiern im Januar 1995 zum 50. Jahrestags der Befreiung: eine einzige Kränkung. Man hat jede Menge Politiker und Nobelpreisträger eingeladen, aber auf die Anwesenheit der Überlebenden verzichtet; er selbst, erzählt er verbittert, sei fast von einem Sicherheitsbeamten festgenommen worden, als er in seine Wohnung wollte. Die erbitterten Auseinandersetzungen, ob Auschwitz eher ein Ort des jüdischen Holocaust oder des polnischen Leidens gewesen ist: kleinmütige Spiegelfechtereien, die noch Tote für den ideologischen Grabenkampf rekrutieren wollen. "Niemand hat ein Monopol auf Auschwitz", murrt Szymanski, "damals waren wir alle nur Überlebende". Die Hollywood-Filme, in denen die Kleidung der Häftlinge gut gebügelt ist: "als hätte man sich damals um uns gesorgt". Die Lieblosigkeit, mit der die Massengräber der ermordeten Sowjet-Kriegsgefangenen links liegen gelassen werden, seitdem der Kommunismus von der historischen Bühne abgetreten ist: "Ja, wenn es Amerikaner gewesen wären, dann würde man sich um sie kümmern", sagt Szymanski resigniert - als dächte er, daß jeder einzelne Tote ein zweites Mal sterben müßte, wenn man ihm kein namentliches Zuhause in der Erinnerung gäbe.

Als dann der Abend herabdunkelte, sind wir wieder die drei Kilometer nach Birkenau gefahren, wie vor sechs Jahren, als ich Szymanski das erste Mal besucht hatte. Damals wollte er mir den Verfall des Lagers demonstrieren und führte mich durch die Häftlingsbaracken, die im Lauf der Jahre immer morscher geworden waren und sich aufzulösen begonnen hatten. Und am Ende unseres Spaziergangs war er mir zum Stacheldraht gegangen, der die Todeszone umgab. "Sehen Sie doch", hatte Szymanski geklagt, "der Rost frißt alles auf, ganze Stücke fehlen schon, wir bekommen einfach nicht genügend Geld von der Regierung, um das alles zu ersetzen". Und obwohl ich genau verstand, wie Szymanski es meinte, war ich damals so erschrocken gewesen wie kaum je zuvor in meinem komfortablen Leben. Das Lager neu umzäunen, mit frischem ausbruchssicheren Stacheldraht? Auschwitz restaurieren? Statt zu hoffen, daß es endlich von der Erde verschwand, sich in Staub auflöste, als wäre es nie dagewesen?

Diesmal schien alles ganz anders. Die Gedenkstätte hatte Geld bekommen, auch von der deutschen Regierung, und damit war unter anderem der Weg durch das berühmte Tor befestigt worden, solider Asphalt, und man hatte einige Baracken eingerüstet. Endlich kümmert man sich darum, sagte ich zu Szymanski, aber der alte Mann sah kreuzunglücklich aus.

"Kommen Sie", sagte er, und wir betraten eine der bereits sanierten Baracken: Es roch nicht mehr so feucht wie in meiner Erinnerung, und sie hatten die Stockbetten restauriert, in die soviele Häftlinge gepfercht worden waren, daß auch der Schlaf keine Erlösung war und jeder, der sich umdrehte, alle anderen in der Reihe quälte.

"Sie haben alles falsch gemacht", sagte Szymanski, langsam, als wolle er jedes Wort einzeln stützen. "Es gibt keine Spalten mehr zwischen den Brettern. Als ich hier lag, in der unteren Etage, da fiel mir nachts Stroh ins Gesicht, wenn sich oben einer bewegte".

"Ist das denn so wichtig", fragte ich.

"Ich habe doch sogar eine Geschichte darüber geschrieben. Wie ich davon aufwache, daß mir Stroh ins Gesicht fällt. Die muß ich jetzt wegwerfen. Verstehen Sie doch: Jeder würde denken, ich hätte gelogen. Jetzt sieht das alles so aus, als hätten wir gut gezimmerte, bequeme Betten gehabt".

Dann saßen wir wieder im Auto, müde, stumm, zwei Fremde, denen die Konversation ausgegangen waren. Als wir hinter der Villa des Lagerkommandanten nach links abbogen und auf den Parkplatz zurollten, ein paar Schritte von der Gaskammer entfernt, sagte Szymanski: "Endlich wieder zu Hause".

Der Text wurde 1996 in "Amica" veröffentlicht.

94.

Am 12. November hing um einen Baum, an dem ich fast jeden Tag mit dem Rad vorbeifahre, eine Todesanzeige gebunden, Trikolore-Farben, ein junger Mann, der zwei Häuser weiter fast eingezogen wäre, vielleicht hätte ich ihn irgendwann gesehen, gegrüßt, passiert hier hin und wieder, ich googlete dem Namen hinterher, schlimme Geschichte, was für ein Scheiss, dachte ich, 2014! Der Zettel hängt immer noch da, fast zwei Monate später, ein wenig ausgewaschen vom Regen vor Weihnachten und den zwei Tagen Schnee zwischen den Jahren, aber noch lesbar, niemand hat ihn abgenommen. Im Tagesspiegel vor drei Wochen ein Nachruf, erst heute gesehen, darin:

Bestattet wurde Felix, der Glückliche, das Sorgenkind des Lebens, anonym neben dem Familiengrab. Er wird keinen eigenen Grabstein erhalten, sein Name wird nicht auf dem der Familie erscheinen.Aber hier auf dem Baum zwei Häuser weiter. & hier.

78. unseremütterunsereväter.

Am Square Léon Serpollet, dem Park, in dem ich während unserer zwei Wochen in Paris fast jeden Tag mit Fanny gewesen bin, stand auch eine Gedenktafel für die mehr als 700 jüdischen Kinder aus dem 18. Arrondissement, die von der Polizei des Vichy-Regimes an die deutschen Besatzer ausgeliefert und in die Vernichtungslager deportiert worden waren, 86 von ihnen hatten nicht das Alter erreicht, in dem sie eingeschult worden wären. Lies ihre Namen, Passant, stand auf dem Schild, dein Gedächtnis ist die einzige Grabstätte, die sie haben.

Rosette ALTMARTZ 5 ans - Jean-Pierre AOUIDJI 4 ans - Abel BAC 4 ans- André BASCH 1 an - Marie-Louise BENBOUNAN 6 ans - Bernard BENBOUNAN 3 ans - Jeanine BENBOUNAN 6 mois - Francine BENHAIM 1 an - Sarah BIALER 6 ans - Jacques BIALER 2 ans - Marcelle BIALER 4 ans - Henri BIBULA 2 ans - Alain BLUMBERG 14 jours -

weiter schaffte ich es nicht, ich rechnete mir aus, dass jemand, der 1942 mit 14 Tagen deportiert worden war, 2012 siebzig gewesen wäre, sieben und sechs Jahre jünger als meine Eltern, sehr viel jünger als Helmut Schmidt.

"Wann ist die Vergangenheit vergangen?", stand auf der Titelseite der "Zeit", als ich wieder zurück in Berlin war. Für viele schon lange.

31. Als ob sie sich verlören, gäben sie ihn verloren.

Manchmal wird einer müde. Lassen wir's, sagt er, es hat ja doch keinen Sinn. Wir haben alles versucht. Wir sind im Kayak durch Sümpfe gefahren, wir haben Steckbriefe verteilt, wir haben für verrottende Bäume gesorgt. Wir haben uns auf den Weg gemacht, als Katrina wieder weg war, der Sturm, wussten wir, war ein Geschenk für ihn. Wir haben jede Bewegung am Himmel fotografiert. Wir haben Kameraroboter aufgestellt. Wir haben sogar die NASA dazu gebracht, nach ihm zu suchen. Jedes Mal, wenn einer sagte, es ist vergebens, haben wir Fotos gezückt, auf denen etwas zu sehen war, dass entfernt aussah wie der, nach dem wir suchten. Wir präsentierten Tonbänder. Wir benannten sogar einen Hamburger nach ihm. Aber wenn es ihn wirklich gäbe, hätten wir ihn finden müssen. Wenigstens eine einzige Feder. Aber da war nichts, nie. Es gibt ihn nicht mehr.

Doch immer wenn einer müde ist, sagt ein anderer: Auf keinen Fall. Es muss ihn geben. Niemand kann beweisen, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich bin sicher, es gibt ihn noch.

[Solange sie nach dem Elfenbeinspecht suchen. Solange die Rasenmäher singen. Kann uns nichts passieren. Werden wir nicht frieren. Und alles wird gelingen.]

[Sufjan Stevens: The Lord God Bird (mp3) ]

24. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe.

Heute vor sechs Monaten starb Marc Fischer.

6. Anatomie.

Aus den Nachrufen auf Lucian Freud: Aargauer Zeitung: Der britische Maler, der mit fleischigen Aktbildern berühmt wurde ¶ Welt: Und es hat auch nicht an Verstehensversuchen gefehlt, die in all dem Räkeln, Dösen, Beinespreizen und Fleischloslassen den bösen Triumph des Körper-Es über das Bewusstseins-Ich entdecken wollten. ¶ Natürlich ist es eben keineswegs, wenn das Aktmodell Sue Tilley seine adipöse Nacktheit ohne Scham vor dem Maler ausbreitet und von ihm zum schamlos ungetümen Fleischberg verformt wird. ¶ Rheinische Post: Die Leute sprachen gern über ihn: nicht nur über seine Bilder, diese Inszenierungen menschlicher Fleischberge. ¶ Lässt man Freuds Bilder noch einmal an sich vorüberziehen, so drängen sich vor allem die fülligen Akte auf: Fleischmassen, die auf einem Sofa lagern, und Gesichter, die kaum minder als Fleischlandschaften erscheinen. ¶ Die Presse: Freud suchte das Innerste des Menschen in seinem Äußersten, im Fleisch und in der Haut. ¶ Das Material ist der Stoff der Farbe, der im nackten Fleisch sein Äquivalent findet“, formulierte ein Kunstkritiker der „FAZ“ 2002. Andere hielten sich kürzer, nannten Freud den „besessensten Maler des Fleischs“. ¶ Spiegel: Mit brutalen Aktgemälden, die fahle Fleischberge zeigen und Sexualorgane entblößen, thematisierte der Maler Lucian Freud den Verfall der körperlichen Existenz. Jetzt ist der vom Fleisch besessene Brite im Alter von 88 Jahren verstorben. ¶ Und musste nicht, wer von Lucian Freud zum Modell erkoren wurde, sich tage-, ja monatelangen Sitzungen in Freuds Atelier ausliefern, nackt, dem bohrenden Blick des Künstlers ausgesetzt, der auf der Leinwand ein Bild entstehen ließ, das Fleisch zeigte, aber tief unter die Haut reichte? ¶ Der andere Arm hängt über der Sofalehne, als müsse er die beige-braune Fleischlast auf den Polstern festhalten. ¶ Seine auf den ersten Blick brutalen Aktgemälde, die den Verfall des Fleisches und die Vergänglichkeit der körperlichen Existenz schonungslos plakatieren ¶ Freuds fahle Fleischmassen wirken wie die Antithese zu den Photoshop-Entwürfen dieser pornografisierten Sexualität. ¶ Ein nackter, aufrecht stehender Haufen aus Falten, Fleisch und Schattenwürfen in derben Arbeiterschuhen, denen die Senkel fehlen. ¶ Freuds Credo besagte, dass ein Porträtbild nicht nur aussehen sollte wie der Porträtierte, sondern so sein sollte wie dieser; möglichst lebendig, aus Fleisch und Blut ¶ Zeit: Seine Porträts wirken wie ein Versuch, die Echtheit des Fleisches greifbar zu machen. ¶ FAZ: “Lucian Freuds Thema war die vom Verfall stigmatisierte Fleischlichkeit, zu der wir alle verdammt sind. ¶ Wie ein modellierender Bildhauer traktierte er mit Farben und breiten Pinselzügen das Fleisch seiner Modelle. ¶ Höchstes Ziel seiner Malerei war die Durchdringung und Einheit von Malerei und Porträt, von Malerei und Fleisch. ¶ Badische Zeitung: Auf das rohe Fleisch gezielt ¶ Ein Porträtist mit kaltem scharfem Auge, ein Aktmaler, der den Menschen auf den Nenner der Fleischlichkeit bringt. ¶ Seine fleischlichen Exzesse sind keine genüsslichen Feiern der Lust. ¶ Kein Barockmensch Rubens war er, und am Ende war bei ihm das Fleisch immer das einsame Fleisch. ¶ Tagesspiegel: Die Farben des Fleisches ¶ Immer wieder Selbstporträts gemalt, nackte Selbstporträts, der alternde Mann in groben Malerschuhen, mit müdem, hängenden Fleisch. ¶ Gesichter sind auch nur Körperteile, hat Lucian Freud gesagt, und damit begründet, warum seine Bilder den ganzen Körper so detailliert porträtieren wie andere nur Gesichter und darin Intimität und Nähe finden, nicht im Blick, aus dem man gewöhnlich den Charakter liest, sondern in den Falten und Polstern, der Weichheit des Fleisches. ¶ „Flesh drags us down“, schreibt Updike, Fleisch zieht uns hinab. ¶ Maler des Fleisches und der Schamlosigkeit, diesen Ruf hat der Maler weg, seit er Mitte der Siebziger begann, mit fettem Pinsel kräftig aufzutragen, seit er sich Modelle suchte, die dem Schönheitsideal widersprachen – den Australier Leigh Bowery, Performancekünstler und bekannteste Drag Queen Londons, der mit seiner massigen Präsenz die Leinwand zum Bersten bringt, oder, noch extremer, die Finanzbeamtin Sue Tilley, deren grotesk voluminöse Figur Freud mit leuchtender Fleischfarbe zeigt ¶ Monopol: Freud dagegen wollte, „dass meine Porträts aus Menschen bestehen, aber nicht wie Menschen aussehen. Für mich ist die Farbe die Person. Sie soll für mich funktionieren wie Fleisch" ¶ Neue Osnabrücker Zeitung: Lucian Freud hat als Maler des welken Fleisches Faszination und Schauder kühl kombiniert. ¶ Als Maler der matten Materie, als Fetischist des faltigen Fleisches hat er jedoch genau den umgekehrten Weg eingeschlagen – hin zur zynischen Feier einer dem Verfall und der Fäulnis preisgegebenen Leiblichkeit. ¶ Deutschlandradio: Klinisch grausame Fleischporträts ¶ Wams: Und alles Fleisch ist Farbe ¶ In der Bibel wird nicht nur der menschliche Körper, sondern eigentlich die ganze materielle Welt "Fleisch" genannt. ¶ Von solchem tragischen "Fleisch" sind die Bilder Freuds erfüllt, nur auf den großen Aktbildern des Barock erscheint das Fleisch noch einmal so bedrängend und atemverschlagend. ¶ Und auch die Weisheit Salomos ist auf diesen Bildern präsent: dass "alles Fleisch verwelkt wie Gras" - aber bevor es austrocknet, muss es erst verfaulen. ¶ Die Substanz auf der Leinwand ist eben Schinken und kein Pappmaché wie auf so vielen Bildern seiner Zeitgenossen, die nicht einmal mehr ahnen, dass das Inkarnat, die Fleischmalerei, einmal die Königsdisziplin der Malkunst gewesen ist. ¶ Zeit: Sondern ihre dröhnende Präsenz, ihr gleichsam animalisches Dasein. Ihre Natur, ihr rosig graues, zum Dahinwelken bestimmtes Fleisch. ¶ Das, was wir sonst viel zu schnell vergessen: was es heißt, einfach nur da zu sein, aus Fleisch und Blut, hässlich, hinfällig - und sterblich.

5.

“I had my freedom and that was nice” [Q] Cy Twombly, 25. April 1928 - 5. Juli 2011